子どもの心理的サポートに関する心理学:ボウルビィのアタッチメント理論とは?

子どもが新しいことに挑戦し、学習を楽しめるためには、心理的な安心感が欠かせません。その鍵となるのが、親子の「アタッチメント(愛着)」です。今回は、心理学者ジョン・ボウルビィが提唱した「アタッチメント理論」をもとに、子どもが安心感を得られる親子関係の大切さと、その応用方法について詳しく解説します。

アタッチメント理論とは?

イギリスの心理学者ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)は、乳幼児が養育者(親や保護者)と築く愛着関係が、その後の人格形成や対人関係に大きな影響を与えると考えました。

アタッチメント理論によると、子どもは愛着対象となる親(または養育者)と適切な関係を築くことで、「安全基地」を持つことができます。安全基地があることで、子どもは安心して外の世界を探索し、新しいことに挑戦できるのです。

安全基地とは?

ボウルビィは、子どもにとっての「安全基地(secure base)」という概念を提唱しました。これは、子どもが困ったときや不安を感じたときに戻れる、安心できる場所のことを指します。

例えば、遊びに夢中になっていた子どもがふと親のもとに戻ってきて、ハグをして再び遊びに戻る様子を見たことがあるでしょう。これは、子どもが親を「安全基地」として活用している証拠です。

この安全基地がしっかりと機能していると、子どもは安心感を持ちながら、新しい環境にも積極的に適応し、学習意欲や挑戦する力を高めることができます。

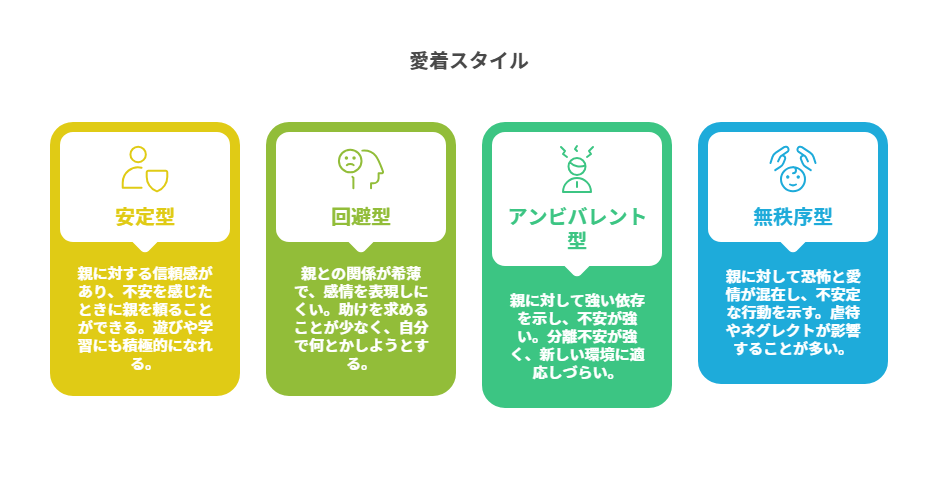

アタッチメントの4つのスタイル

アタッチメントの形成は、親子の関わり方によって異なり、大きく4つのタイプに分類されます。

- 安定型(Secure attachment)

- 親に対する信頼感があり、不安を感じたときに親を頼ることができる。

- 遊びや学習にも積極的になれる。

- 親の「共感的な対応」が鍵。

- 回避型(Avoidant attachment)

- 親との関係が希薄で、感情を表現しにくい。

- 助けを求めることが少なく、自分で何とかしようとする。

- 親が感情表現を否定する傾向があると生じやすい。

- アンビバレント型(Ambivalent attachment)

- 親に対して強い依存を示し、不安が強い。

- 分離不安が強く、新しい環境に適応しづらい。

- 親の対応が一貫していないと生じやすい。

- 無秩序型(Disorganized attachment)

- 親に対して恐怖と愛情が混在し、不安定な行動を示す。

- 虐待やネグレクトが影響することが多い。

子どもが「安定型」のアタッチメントを形成できるよう、親の関わり方がとても重要になります。

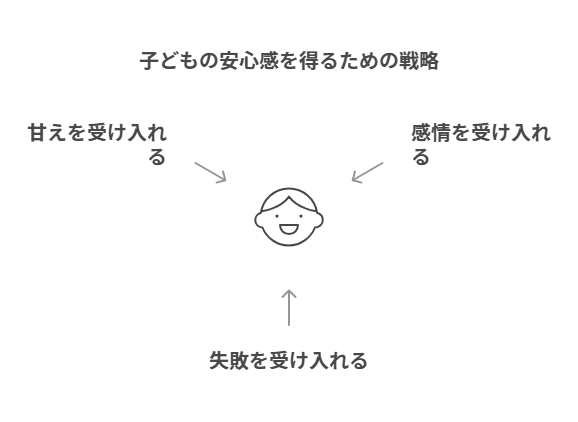

子どもが安心感を得られる親子関係を築くために

1. 子どもの感情を受け止める

子どもは日々さまざまな感情を経験します。その感情を否定せず、「そう感じるのは自然なことだよ」と受け止めることで、子どもは安心感を覚えます。

例えば、

- 子ども:「今日のテスト、すごく不安…」

- 親:「そうだよね、不安に感じるのは普通のことだよ。でも、これまで頑張ってきたし、大丈夫だよ。」

このように気持ちを受け止めた上で励ますことで、子どもは自己肯定感を高めることができます。

2. 失敗を受け入れるサポートをする

子どもが失敗したとき、「大丈夫、一緒に考えよう」と声をかけることが大切です。

例えば、算数の問題で間違えて落ち込んでいるとき、

- 親:「ミスしちゃったんだね。でも大丈夫、一緒にどこで間違えたか考えてみよう。」

こうした声かけをすることで、子どもは失敗を怖がらずにチャレンジできるようになります。

3. 子どもが甘えたいときに受け入れる

子どもは成長とともに自立していきますが、時には甘えたくなることもあります。そのようなときに拒絶せず、温かく接することが重要です。

例えば、

- 「ママ、ギューして!」と言われたとき、忙しくても短時間でも応じてあげる。

- 夜寝る前に一緒に絵本を読んで、スキンシップを取る。

こうした関わりが、子どもにとっての「安全基地」をより強固にします。

まとめ

ジョン・ボウルビィのアタッチメント理論は、子どもが安心感を持ち、新しいことに挑戦できるための基盤を説明する重要な理論です。親が「安全基地」としての役割を果たすことで、子どもは自信を持って成長することができます。

- 子どもの感情を受け止める

- 失敗を受け入れるサポートをする

- 甘えたいときに受け入れる

このような対応を日常的に心がけることで、親子の絆を深め、子どもの健やかな成長を支えることができます。日々のちょっとした声かけや関わりが、子どもの未来を大きく左右することを意識しながら、温かい親子関係を築いていきましょう。